Hay personajes de la infancia que se quedan para siempre en nuestra memoria adulta y también hasta muy viejos. Si bien la memoria de la adolescencia es más fresca, fértil e impresionable, esas personas saben impregnar su huella en nuestros recuerdos, tal vez sin saberlo, con su sola existencia. La admiración secreta o la amistad sincera es la semilla con la que se instalan ahí.

En mi caso, uno de ellos se llamaba Ricardo Zoilo Cárdenas Nieto. Desconocido nombre para todos sus paisanos mollendinos, que con afecto y picardía lo llamaban ‘Cayo’ o Cayito, por su muy escasa altura y joroba que lo delineaba. Hace dos días, mi recordado Cayo dejó esta vida para regalarnos la nostalgia de su amistad y la melancolía de mis veranos adolescentes en el puerto de Mollendo.

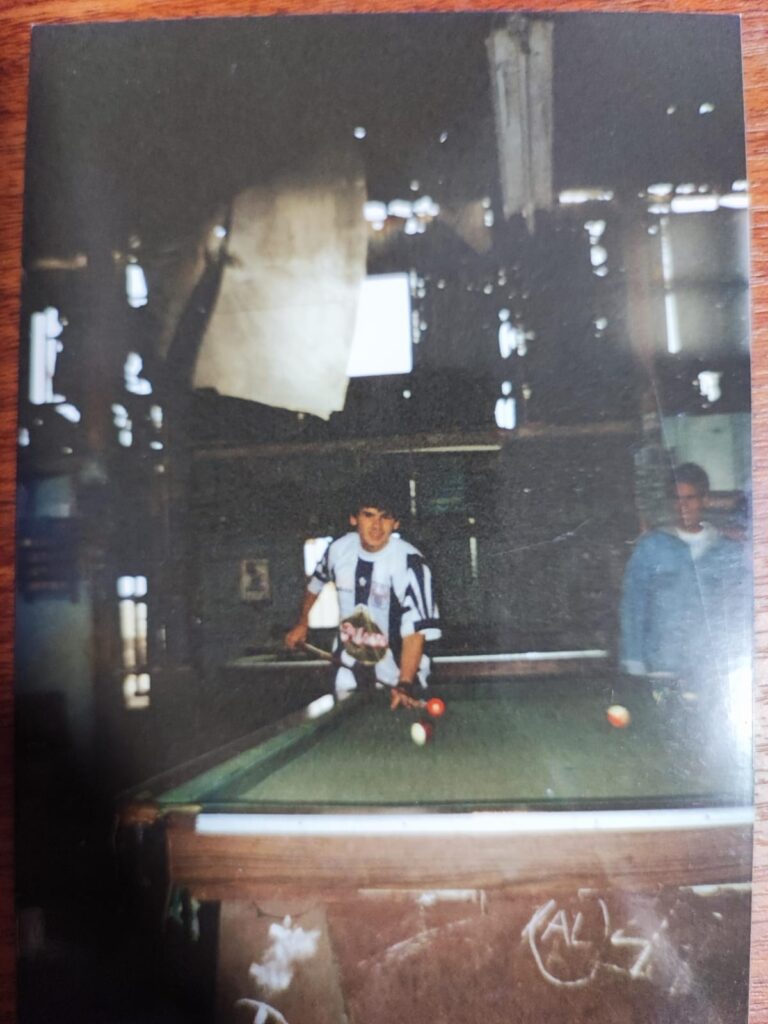

Entre los 13 y 17 años, aproximadamente, fui muy aficionado a jugar billar. Una de las primeras cosas que hacía al llegar al terruño, era irme al salón de billas. Al que iba, era el más antiguo de la ciudad, se llamaba El Jinete, si mal no recuerdo. Aunque yo lo conocía simplemente como el Billar de Cayo o el Taco de Cayo. El buen Ricardo lo regentaba. Era una construcción de inicios del siglo XX, en un entrepiso de madera, con techos de calamina que tenían más huecos que calamina. Había no más de cinco mesas. De los paños originales quedaba poco. Las mesas estaban muy parchadas con simple franela de ferretería. Las bolas ya estaban media cuadradas de tanto quiñe y uso; y los tacos, por supuesto, eran curvos. En realidad, para jugar allí había que tener más maña que talento y pulso.

De todos modos, me encantaba pasarme mañanas enteras allí antes de ir a la playa y en la tarde antes de bajar a la plaza por las noches. Siempre estaba allí Cayo, sonriente, cigarro en mano, jodiendo y poniendo orden. Jugábamos un juego de billas que se llamaba “jardinera” y pagábamos al final. Sin más sistemas que un lapicero, Cayo calculaba matemática el tiempo jugado. Si no te alcanzaba, pues Cayo te daba fiado o, incluso, te perdonaba la deuda. Como no siempre había mesas disponibles, gran parte del tiempo era simplemente estar allí. Entonces el buen Cayo se volvía una figura paterna. Conversábamos, aconsejaba, contaba anécdotas, te vacilaba. Yo lo veía como un maestro Yoda —no solo en el aspecto físico—, pues parecía conocer los recovecos de la complejidad de las sensaciones humanas. Por su puesto, de adolescente, uno tiene dudas de todo y quiere aprender. Cayo, acaso sin enterarse nunca de ello, se volvió uno de mis referentes.

En las conversaciones a veces nos tomábamos unas cervezas, pues el billar de El Jinete, a su vez, y esto es lo más anecdótico, era la sede social de un club deportivo, el popular y temido Clan Siciliano de Mollendo. No sé si tenía algún otro nombre oficial, pero así lo conocíamos todos los chiquillos de esa generación. En los puertos hay varios clubes, que casi siempre tienen en la liga local a su equipo de fútbol o de básquet. Aún quedan varios en Mollendo como el Marítimo, el América o el Nacional, que recientemente estuvo subiendo posiciones en la Copa Perú, pero ya se quedó a medio camino. Cada equipo tiene su sede, en la que se reúnen simpatizantes y amigos. Juegan a las cartas, toman algún trago, comparten mesas de dominó. Así, el Clan Siciliano tenía su billar.

Si bien a Cayo la naturaleza lo negó para el deporte —aunque la familia Nieto de Mollendo está bastante relacionado con buenos futbolistas de esa estirpe—, supo la vida compensarlo con un gran don de gentes y habilidad de organizador. Era el tesorero del Clan y, creo, su presidente. Lo cual resultaba algo cómico. Era como la Banda del Choclito. Pues resulta que los miembros del Clan Siciliano tenían una bien ganada fama de gente malosa. Es cierto que casi todos tenían problemas con la ley y algunos —varios— habrán pisado cárcel. Quién sabe si también tenían entre sus días más violentos pecados y actos nefandos, más de eso no escuché; y no puedo juzgar lo que no se sabe. Empero, cuando uno es adolescente, esas historias de hombres contra la ley, ajenos a toda autoridad terrenal, rebeldes, que viven a salto de mata, sin miedo a nada, resultan hechizantes. Además, eran todos tipos enormes físicamente. De extendida nombradía como sujetos bien bragados, valientes trompeadores y hábiles con la navaja. Y, a todos ellos, sin excepción, los guapeaba —yo mismo lo vi con frecuencia— el pequeño y experimentado Cayo. Allí estaban Serapio, de fino juego en el futbol, con la corpulencia de tres roperos y cientos de tatuajes de tinta china y similar cantidad de chuzos en todo el cuerpo; el gigantesco ‘Negro Julión’, con su sombrerito ridículamente pequeño para un tipo que estaba en los dos metros de altura y parecía un guerrero Zulú; o mi querido y viejo amigo ‘el loco’ Mingo, con su melena de resortes indomables, y que nunca usa camiseta. Había otros que ubicaba menos como el también fornido Cocopino, con unos bigotes y un look sesentero tipo el futbolista chileno Carlos Caszely (el que le negó el saludo a Pinochet); y el ‘loco’ Hacha, el de la cara que nunca reía.

Allí estaban ellos y más, en una cartulina con sus fotos carné y nombres, que luego con mis amigos también quisimos copiar para nuestro grupo. En realidad, ahora que lo pienso bien, nunca fueron un club deportivo (aunque tenían su equipo de fútbol y básquet), sino más bien una pandilla a la antigua de viejos malandrines porteños. Por ello tomaron, obviamente, el nombre de Clan Siciliano, a la usanza de las mafias italianas de provincia y de puerto. A todos ellos, curtidos en broncas a chaveta y demás líos porteños, Cayo los tenía a raya. A veces caíamos y los del Clan Siciliano estaban preparando algún plato y nos daban a probar. Recuerdo que me invitaron un delicioso cebiche de machas, pero tenía algo de arena. Por supuesto que no dije nada y seguí comiendo, pues aún aprecio mi vida. Algunos pescaban ellos mismos en las playas o conseguían algo del camal. Allí también, por primera y única vez en mi vida, probé un plato con “verga de toro”. Luego escuché de la llamada “sopa de cañón”, con el mismo insumo, pero no la encuentro aún en mis aventuras huariqueras. Recuerdo un verano en que el billar tuvo una curiosa mascota, un pingüino al que Cayo bautizó Rolo. Luego de un par de meses, Rolo también acabó en algún tipo de guiso. Felizmente no lo probé, aunque el pingüino ese me mordió cuando lo quise acariciar.

Al fin y al cabo, los hombres del Clan Siciliano, por más amenos y protectores que eran con nosotros, los chiquillos, no dejaban de ser tipos rudos y mundanos, que con un par de tragos pueden desconocerse. Cayo, experimentado y siempre cuidándonos, lo sabía. Cuando ya los tragos estaban superando los límites y los duros hombres del clan iban a confabular a puerta cerrada, en ese mundo vedado para todos, menos para aquellos iniciados en esa suerte de Cosa Nostra mollendina, donde nadie supo qué podía pasar o planearse, el buen Cayo nos botaba. Era cosa de hombres, no de chibolos.

Ya deben haber muerto algunos miembros del Clan. Yo creo que se sentirían más augusto en un candente y movido infierno, que en un aburrido y santo cielo. Sea pues que estén en el inframundo o donde quiera que vayan las ánimas que viven sin ley, que el buen Cayito los encuentre y vuelva a poner orden para que no loqueen a don Sata. Por lo pronto, me iré a jugar una mesita de billar en memoria de mi querido Cayo y tomaré un par de copetes de ron. Eso sí, no pienso comer pingüino. Solo me queda el recuerdo de su amistad y sus consejos, que es mucho más de lo que merezco.

Por: Eduardo Abusada Franco

Seguir a @eabusad IG: @eduardoabu79

OTROS ENLACES RECOMENDADOS POR PLAZA TOMADA

- El ascenso al volcán Chachani: 6,075 msnm

- Gladys. La universidad de las conchas negras

- Generación cochebomba, a 16 años de su publicación. Una entrevista con Martín Roldán Ruiz

- Las Leonas del Arena. El Athletic Villa, una historia de fútbol femenino

- A Dios también se le mueren los amigos. La amistad entre Maradona y Jorge Cyterszpiler

- El jiu jitsu, arte marcial y una práctica de atención plena

4 comentarios en «En memoria de Cayo y el Clan Siciliano»